【担当作为抓落实 推动“优势”变“胜势”】心理敞亮工程,让群众心安到社会平安

加强社会心理服务体系建设,培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态,是党的十九大报告提出的明确要求。我市坚持“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与”的推进模式,创新实施三三制“心理敞亮工程”,通过搭建三大平台,建设三支队伍,健全三项机制,将中央政法委“全国社会心理服务体系建设”联系点打造成“示范点”,实现了社会心理服务工作“从无到有”的突破和“从有到优”的发展进步,心理健康指数显著提高。不久前,省委常委、青岛市委书记王清宪在我市青少年健康成长指导中心调研时,对我市工作给予充分肯定,并叮嘱有关同志把心理疏导作为提高现代治理能力的重要内容,发挥心理疏导作用,实现自我激励、自我完善。

期末考试的临近,山东师范大学瑞华实验小学,针对孩子考试焦虑开发的《考试来了》心理疏导课,让孩子们在曼陀罗体验、我的解决之道和给情绪小精灵的一封信等环节中,觉察自己的情绪、表达心中的诉求、和解考试的焦虑,受到孩子和家长们的欢迎。

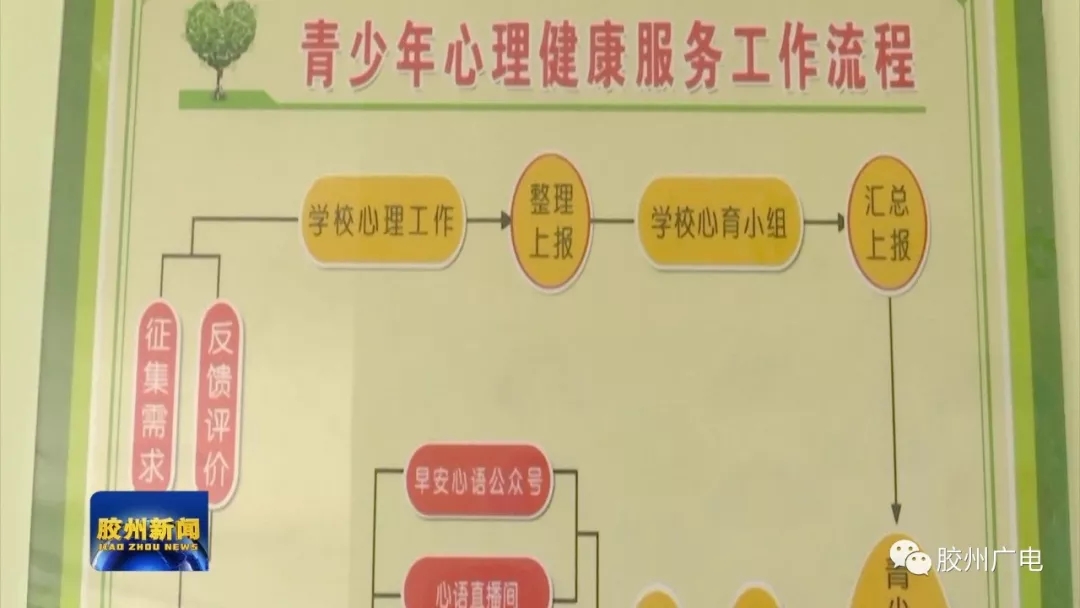

针对日益凸显的青少年心理健康问题,近年来,我市创新构建了“五全”工作法即:“全过程指导、全天候呵护、全员化参与、全方位合作、全区域推进”。建立了从幼儿园到高中全过程的课程体系,构建了365天一天24小时全天候的呵护机制,让心理健康教育理念从娃娃抓起,贯穿于青少年成长的全过程。

随着社会经济的快速发展,人们生活压力不断增大,社会心理问题对人民健康的影响越来越突出。市委、市政府将社会心理服务体系建设纳入民生实事,研究制定了《关于加强社会心理服务体系建设的实施意见》、《生命全程心理陪伴计划》等12项制度机制,按照“横向到边、纵向到底”的要求,“点”“面”建设两手抓、两手硬,建立市、镇(街道)、村(社区)三级社会心理服务体系,实现社会心理服务“全覆盖、无死角、零距离”。通过搭建“政府、行业、社会”三大平台,积极构建网络化社会心理服务体系,通过建设“专业、应用、志愿”三支队伍,有序发展梯队化心理服务人才队伍,通过健全“预防、疏导、干预”三项机制,强力推行常态化社会心理服务模式。

目前,全市已有2757人具备心理咨询资质,其中,国家二级心理咨询师122人,国家三级心理咨询师835人,心理健康教育辅导员1800人。“心语热线”接听咨询电话13820次,接待面询1090人次,通过实施“心理敞亮工程”,全面推进社会心理服务体系建设,全市心理健康指数显著提升,广大市民自尊自信、理性平和、开放包容、积极向上的社会心态日益彰显。

公安备案号:37020202000242

公安备案号:37020202000242